M&A Story #02

スタートアップを

M&Aで支援する

イノベーション支援室

スタートアップを支援する

イノベーション支援室から、

未来の産業を創っていく。

スタートアップを支援する

イノベーション支援室から、

未来の産業を創っていく。

株式会社ストライクは、M&A仲介を通して経営者の皆様の思いに寄り添い、成長戦略への貢献や後継者不足の解消を多数実現してきました。

2021年10月に立ち上げたイノベーション支援室では、スタートアップのM&A仲介に特化したM&Aコンサルタントを募集中です。

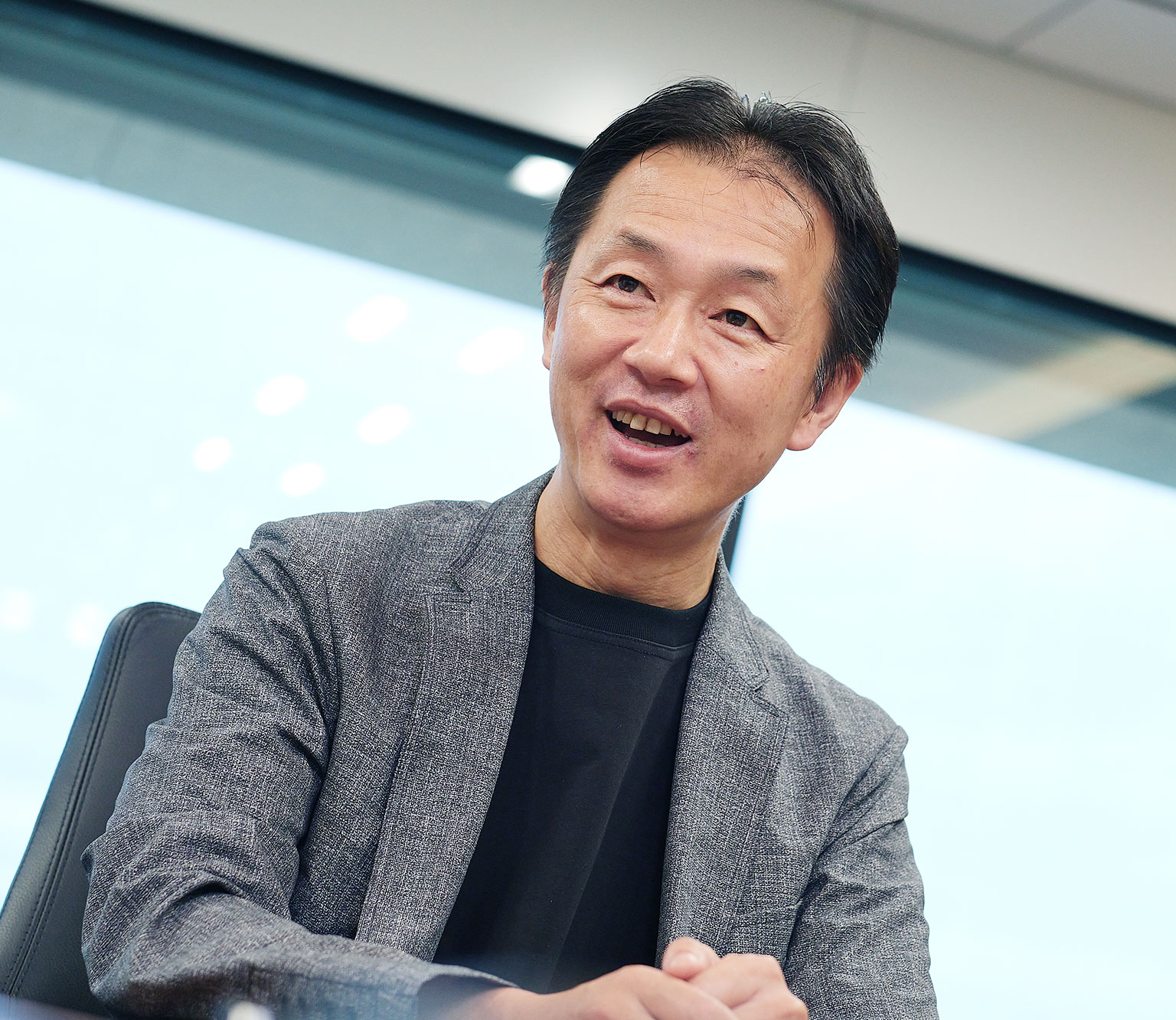

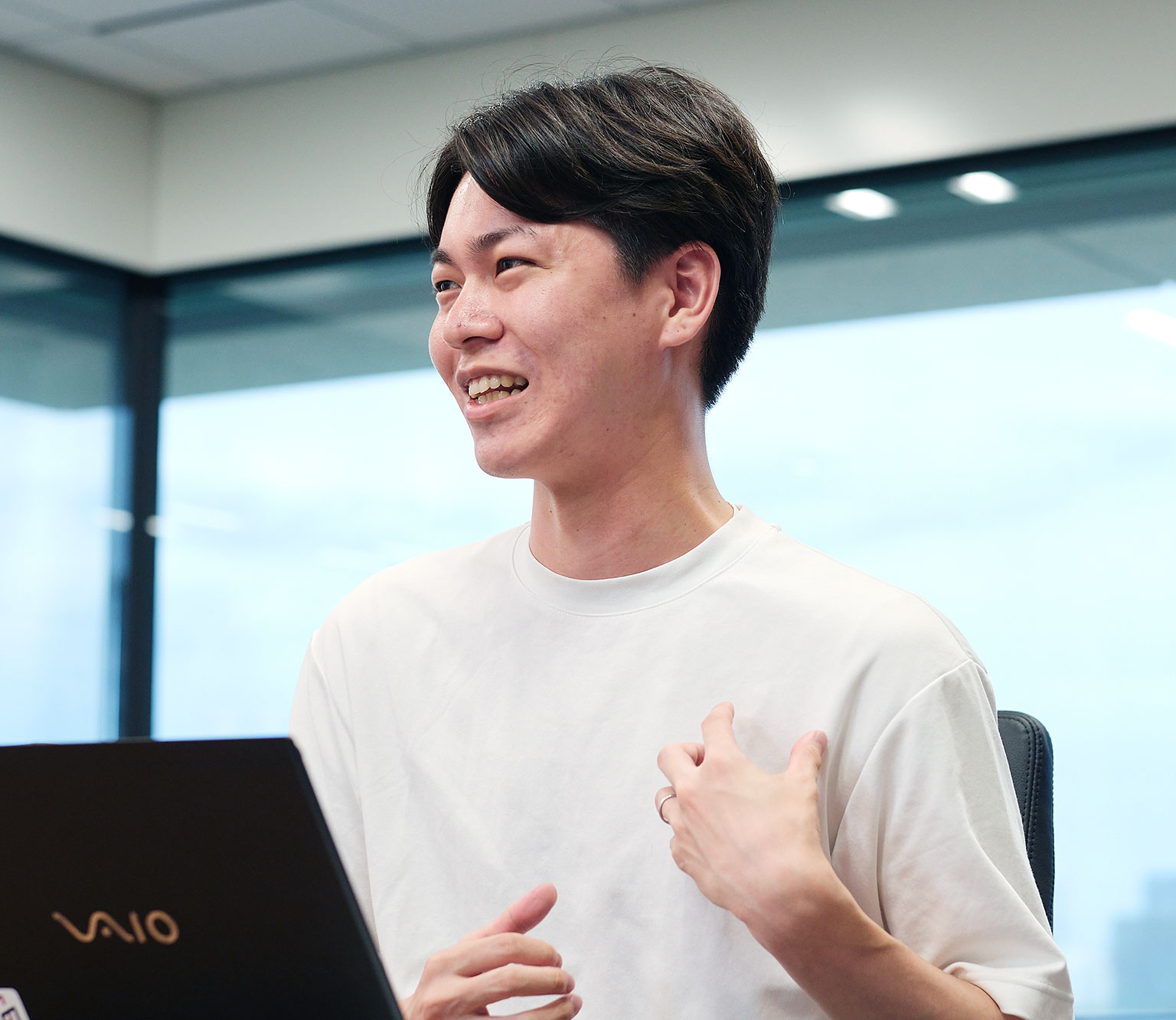

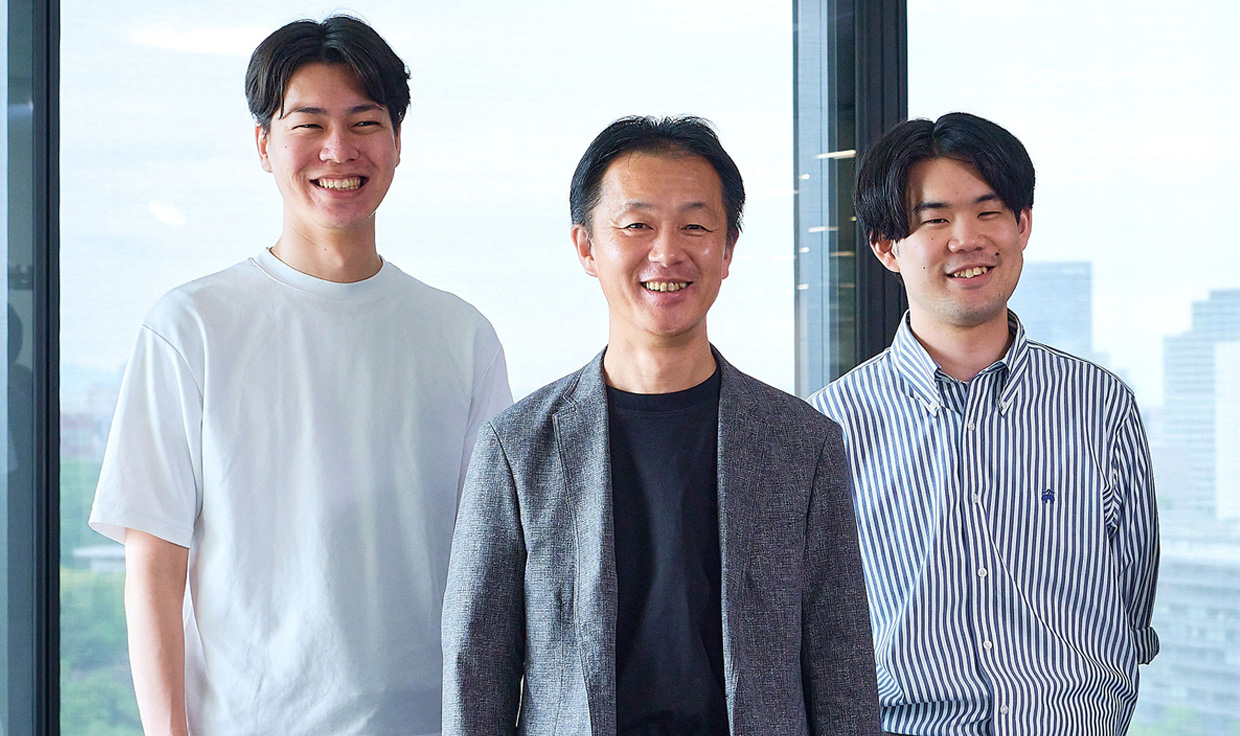

荒井邦彦代表取締役社長、イノベーション支援室の石塚吉光さん・舩津朗さんに、求める人材像や仕事の醍醐味、イノベーション支援室が掲げる使命について聞きました。

-

-

スタートアップM&Aの醍醐味とやりがい。

-

―― イノベーション支援室を立ち上げた経緯についてお聞きしたいです。

荒井:立ち上げたのは2年前、2021年10月ですね。既存の業種や業態であっても、イノベーティブなことをやっていればスタートアップといえます。だから業種や業態を限定せず幅広く支援することにして、部署の名前も「イノベーション支援室」に決めました。我々はスタートアップと大企業の両方を見て仲介をしていますが、面白いことに、スタートアップが売り手という話ばかりではありません。最近は何十億、何百億円を調達するようなスタートアップもあり、我々からすると立派な買い手でもあるんです。

-

―― 資金調達を済ませたスタートアップが、人材確保や技術取得のためにM&Aをするケースもあると。

荒井:はい。スタートアップが後継者不在の会社の買収を行うというケースも、化学反応が起こって期待ができると思っています。 売り手となる中小企業側にとっても、若い経営者を迎え入れ、若い人たちと仕事ができるワクワク感もあるはずですから。

-

―― ありがとうございます。ここからは石塚さん・舩津さんにもお聞きしたいのですが、スタートアップのM&A支援をしていてやりがいを感じるのはどんな瞬間ですか?

石塚:M&Aの可能性を我々が提示することは、スタートアップの皆様にとってIPO以外の選択肢が広がり、事業戦略や成長にも役立つことだと思っています。起業家の方々が描くビジョンを叶えるためには、IPOが正解なのか、M&Aが正解なのか。「あなたが一番やりたいことは何ですか」というところも含めてお話ししつつ、さまざまな可能性を提示できるのがやりがいですね。

舩津:M&Aの当事者はもちろんですが、我々が動き出すことによって多くの方が一緒に動いてくれて、スタートアップのM&Aというムーブメントが大きくなっていくのを実感しています。VCの方はもちろん、自治体や省庁の方々と協業することも多いです。先日も、イノベーション型M&Aを広めるためにスタートアップのピッチと事業会社のトークセッションを開催し、新聞にも取り上げられました。ストライクのミッションは「世界を変える仲間を作る。」です。イノベーション支援室は、それを一番強く感じられる部署だと思っています。

-

-

イノベーション支援室に求める

人材像。イノベーション支援室に求める人材像。

-

―― 事業承継型のM&AとスタートアップのM&Aでは、業務フローに大きな違いはありますか?

荒井:事業承継型は業績のブレが比較的少なくパターン化しやすい一方で、スタートアップのM&Aは個別性がすごく強いです。VCなどの外部資本が入っていればその意向も無視できませんし、資金面の事情もさまざまです。何より、経営者の思考がまったく違う。そこに左右されることがすごく多いです。例えば、IPOを狙っているけれども、いい会社があればM&Aでイグジットしてもいいと考えている経営者もいます。事業承継型の場合は同業のM&A仲介会社がライバルですが、スタートアップのM&Aでは同業だけでなくVCなども競争相手になり得ます。話の進め方、プロセスが大きく異なるんですよね。

-

―― そうなると、イノベーション支援室にはどういう方が向いているといえますか?

荒井:事業承継型の場合は安定感や落ち着いた雰囲気も求められますが、スタートアップのM&Aの場合は逆に、起業家の方にグッと入り込む情熱も必要です。会社というものに人生の大半をかけている経営者の方々と対等に話すためにも、自分自身の成長のためにも、熱意は欠かせません。スタートアップと大企業という行動原理が大きく異なる二者をつなぐという意味では、タフさも欲しいですね。活動量が多くて打たれ強い人が向いています。

-

―― 前職ではどんな業界・会社にいた方が活躍できそうでしょうか?

荒井:事業承継型M&Aの部署は銀行出身の人が多いですね。でも、イノベーション支援室では舩津のように事業会社の出身者をはじめ、前職の経歴を問わずに採用したいと考えています。

-

―― たしかに、事業会社や大企業にいた方は、大企業のコンテクストや文化がわかるからこそコミュニケーションを取りやすいといえますね。あとは、スタートアップにいた方の採用もあり得ますか?

荒井:もちろんです。今後、自分で起業したいと考えている方もいいですね。これから先、M&Aは当たり前の選択肢になっていくので、将来的に起業を考えている方にとってM&Aの知識やスキルは絶対に必要です。

-

―― 石塚さん・舩津さんにもお聞きしたいのですが、どんなマインドの方がイノベーション支援室で活躍できるでしょうか?

舩津:イノベーション支援室が求める人材像は大きく二つあります。一つ目は、自らトライアンドエラーができる方。今はイノベーション型のM&Aという市場を手探りで作っている最中です。だからこそ、地図がなくても自分でやり方を確立していけるようなマインドの方に来ていただきたいです。二つ目は、企業の経営者に真正面から向き合える方。スタートアップの経営者の方はいろんな思いを持っておられますし、M&Aはたくさんある選択肢のひとつにすぎません。経営者の方と事業にきちんと向き合える力が大事です。

石塚:あとは、さまざまなスタートアップの事業に興味を持てる方ですね。「こんな素晴らしいことをやっているんだ」「伸びたらもっと面白くなりそうだ」と、私自身も毎日感じていますし、社会貢献できていると実感しています。特定のジャンルだけに興味がある方よりも、幅広く興味を持てる知的好奇心が強い方がいいです。

-

-

世界に羽ばたく企業を、ストライクのM&Aから生み出す。

-

―― 今の会社でどんな悩みを持っている方、どんなことを考えて転職を検討している方にイノベーション支援室をおすすめしたいですか?

荒井:新しいことに挑戦していく意欲のある人ですね。M&Aは事業承継にも活用できますが、新しい産業を作っていく場面でも活用できます。「M&Aによって新しい産業を作るのだ」という気概を持っている人に入社してもらいたいと思います。

-

―― 石塚さん・舩津さんはいかがですか?

舩津:新規事業の立ち上げに挑戦されたい方におすすめしたいです。ストライクなら、アイデアをどんどん出してみんなで実現できます。私は前職が大企業だったので、何層も稟議を通さないとやりたいことができない悩みはよく分かります。弊社にもガバナンスやルールはありますが、荒井の下で働くということは、比較的スピード感を持ってアイデアを実現できる環境にあります。

石塚:日本経済に貢献できるのも魅力ですね。スタートアップのM&Aという市場を今まさに作っているところなので、とても面白いです。

-

―― 最後に、スタートアップのM&A市場が広がり、IPOだけでなくM&Aからイグジットするパターンがもっと増えたら、ビジネスの世界はどう変わるでしょうか?

荒井:エンジェル投資家やシリアルアントレプレナーが増えると思います。最初は小さな規模でイグジットした起業家の方が、次は元手がある状態で起業できるので、事業のスケールが大きくなっていきます。世界で活躍できる企業が日本から出てくる可能性もありますね。

-

―― ストライクの仲介でM&Aをした企業が、世界に羽ばたいていくと。

荒井:はい。そういった企業が活躍する背景に我々が直接関われるというのが、一番楽しいところじゃないでしょうか。「あの人が最初に創業した会社は、ストライクがM&Aを仲介したんだ」とか、「2回目の起業資金はストライクが作ったんだ」みたいなストーリーが生まれれば、仕事として魅力的だし、そういう未来を目指したいですね。

-

M&A Story

その他のM&Aストーリー

-

M&A Story #01

大手メディア × 老舗出版社

経営者の想いを次代へとつなぎ、

社会に残す。 -

M&A Story #02

イノベーション支援室

スタートアップを支援する

イノベーション支援室から、

未来の産業を創っていく。

-

M&A Story #03

戦略コンサルティング

クライアントの課題に対して

最適な手段をゼロベースで

考えて実行する

次の飛躍を、戦略コンサルティングから -

M&A Story #04

クロスボーダーM&A

「日本企業と世界をつなぐ」

社員の自発性から始まった

ストライクの新たな挑戦

なぜスタートアップのM&Aを

支援していくのか。

なぜスタートアップのM&Aを支援していくのか。

―― まずは、石塚さん・舩津さんに経歴と入社理由をお聞きしたいです。

石塚:私は新卒から4年間、損害保険の会社に勤めていました。営業を経験し、最後は運用部署でマイノリティ出資の金額を決める仕事をしていました。スタートアップと関わることも多く、「面白いな」と思うようになったんです。スタートアップ支援に力を入れていることが決め手となり、2023年3月にストライクに入社しました。

舩津:私は、前職はコールセンターなどのアウトソーシングを行う会社で営業をしていました。関連会社にCVCがあり、投資先のスタートアップの方とお仕事をする機会もあったのですが、アウトソーシングでリソースを提供するだけでなく、より経営にコミットできるような支援ができれば社会の課題をもっと解決できると考え、2022年8月にストライクに入社しました。単純に自分自身がM&Aのスキルを身につけたかったのもありますが、M&A仲介を通してさまざまな社会課題を突破しようとしているストライクに魅力を感じました。

―― ありがとうございます。荒井社長に改めてお聞きしたいのですが、なぜストライクはスタートアップのM&Aに力を入れているのでしょうか?

荒井:これまで、中堅・中小企業のM&Aの市場は事業承継とセットで語られてきました。日本経済を支えてきた中堅・中小企業は世代交代期を迎え、後継者がいない約60万社が廃業の危機にあります。廃業となれば経済的損失はもちろん、従業員や顧客にとっても影響は計り知れないので、事業承継型のM&Aで会社を存続させようというのが今のM&Aの主流です。ただ、仕事の性質上「廃業によるマイナスを防ぐ」という価値提供にとどまっており、新しい価値を生み出すことに貢献できているわけではありません。我々はM&A仲介業という枠組みのなかで、新しいものを生み出すことに貢献できないかずっと考えてきました。未発達だったスタートアップの市場を開拓し、M&Aによってイグジットがしやすくなれば、新しい産業を作ることにつながります。

―― 欧米のスタートアップはM&Aによってイグジットする企業も多いですが、日本のM&A市場はどのような状況なのでしょうか。

荒井:アメリカで新しい産業がどんどん生まれている背景には、巨大なベンチャー投資の市場があります。VCが投資するスタートアップのイグジットは9割方がM&Aであるという現実もあり、必ずしもIPOを目指さなくても投資家がつくわけです。一方、日本ではM&A市場が発達していないためIPOに頼らざるを得ません。そして、日本で上場できるのは年間わずか100社程度です。IPOによるイグジットの難易度が高く、投資資金の回収のハードルが高いため投資家もつきにくいです。我々がしっかりとスタートアップM&Aの市場を作っていくことで、日本のスタートアップを発展させるという使命感もあります。

―― M&A仲介業者がスタートアップM&Aに積極的ではない理由は何かあるのでしょうか?

荒井:儲からないだろうとか、事業承継型M&Aが活況な今、わざわざ参入しなくてもよいだろうと思われているのかもしれません。たしかに、事業承継型のM&Aは翌年の売上が読みやすく決算書をもとに株価も算定しやすい一方で、スタートアップの場合は売上が急に半分になったり倍になったりすることも多く、決算書を頼りにした評価はしにくいです。また、事業承継の場合は後継者がいないため会社を売る必然性がありますが、スタートアップの場合は売ることが絶対ではありません。スピード感や発展性を求めて大きな会社と組むことを検討している場合も多く、すぐにM&Aをしないという選択肢もあり得ますから。

―― 不安定かつ売上を読みにくい一方で、数十億円規模のスタートアップM&Aの事例もあります。そういう点では、スタートアップのM&Aもビジネスとして十分成り立つ市場ですよね。

荒井:もちろんです。すでに存在している市場のシェアを取りにいくのではなく、市場そのものを作っていくフェーズだと考えています。アメリカにしても、最初からM&A市場が発達していたわけではありません。2000年以降にITバブルがはじけてIPOの市場が狭まったのを機に、M&Aが広がっていったと考えています。

―― 今はIPOが主流の日本も、自ずとM&Aが広がっていくだろうと予測しているわけですね。

荒井:はい。日本のIPOは小ぶりだとよくいわれますが、それはスタートアップM&A市場が未発達だからだというのが一因であると考えています。M&Aでイグジットする会社が少ないのは、我々の努力不足でもあります。スタートアップのM&A市場を発展させることも、我々の使命です。